面對CEO 你終將回應的核心問題

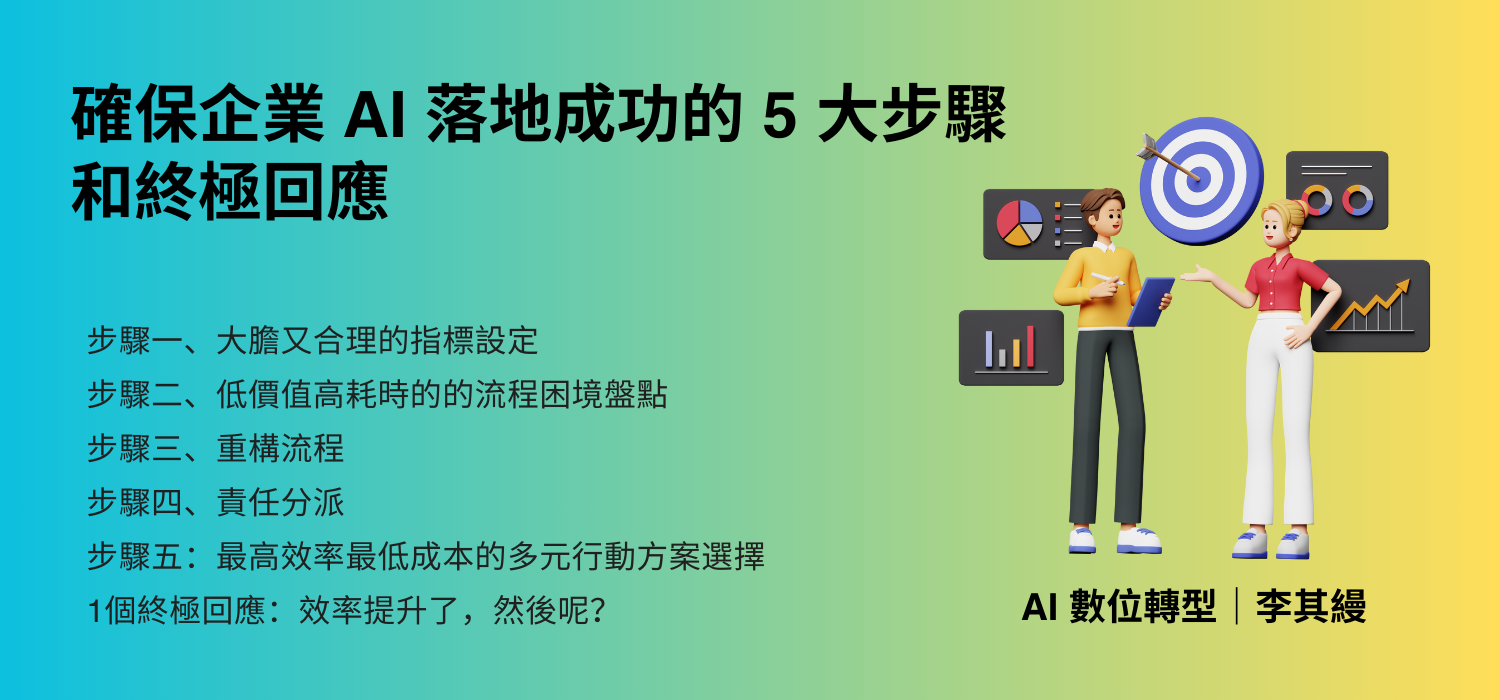

做對事情月省100萬?確保企業 AI 落地成功的 5 大步驟和最後拷問|AI 數位轉型|李其縵

2025 Aug 28 AI 數位轉型

全員都在用AI,只是沒在財務數字上呈現

很多企業訂閱了AI服務卻看不到成效。我是李其縵Mandy,這篇文章揭露「月省100萬」不是夢:企業AI落地的五大步驟+你必須回答的關鍵「然後呢?」

近日在不同授課場合,聽到許多企業主或同仁反應:

「訂閱了AI服務,同仁們使用率也都很低... 」

「AI 真的很好用,可是無法幫我們賺錢... 」

「知道同事們有在用AI,可是成效在哪,公司都沒看見... 」

相信上述談話,你我都不陌生。

因為自己在不同企業中擔任過數位領跑或數位轉型角色,也累積不少「領跑作戰失敗」經驗。反過來說,在少數親身經歷的企業成功的案例,以及幾位客戶反饋對 AI「讚譽有嘉」的成效,其實具備幾個共通點:

共通點 1|Top-Down 指標驅動,並制定高頻檢視成果

由高階明確訂立可衡量指標(例如:各部門需證明自主提升工作效率30%),由各部門主管帶隊找出解決方案,並定期於公開會議回報,包括實施進度、改善前後的差異,以及指標達成狀況。這樣的設計,主要避免 各自零散嘗試或「玩票性質」,而是被納入績效與組織運作的一部分。

共通點 2|企業主親自導入,先感受效益再推廣

特別是小型企業或一人公司,通常成效更快。當企業主親自為自身工作流導入 AI,就能立刻體會「節省時間、就等同減少成本」的價值。

案例 A:某民宿聯盟營運長花時間摸索自動化流程,並主動找外包廠商設計系統,把「訂單管理、查帳、通知客人」整合為一套 AI 工作流,釋放人力。

案例 B:某部落客學會用 AI 產生腳本,再搭配 AI 剪輯工具,原本要花半天才能完成的一支影片,如今只需 30 分鐘。更重要的是,他已不再按照舊有的「先想腳本 → 拍攝 → 回頭挑素材剪輯」流程,而是透過 AI 生成雛形,再進行素材替換調整,徹底重構了工作方式。

案例 C:攝影師導入修圖 AI 工具解決最耗時的步驟,原本要花一週的修片工作,竟能縮短為 30 分鐘完成。

AI走向落地成功 - 絕對有感的五步驟 與 最終必須回應「然後呢」

步驟一、大膽又合理的指標設定

常困擾「沒做過,怎麼設定指標?」這步驟其實有訣竅。

💡全球標竿:參考麥肯錫、MIT 等全球公信報告的最佳數據表現

💡同業標竿:參考媒體報導對標台灣同業(例如零售業參考全聯、7-11、全家公開數據)

💡跨產業標竿:如果沒有直接同業參照,可找流程性質相近的產業(如工程業對標紡織、製造等供應鏈業的數據)

步驟二、低價值或高耗時的流程困境盤點

在 AI 導入初期,很多企業會直接問:「AI 可以幫助我們什麼?」這個問題往往沒有答案,因為 沒有痛點的需求,就等於沒有方向。

更迅速的切入方式是:列出那些「做了必須做、但做了沒有額外價值」的工作,同時也是讓同仁覺得「最沒效率、該流程最折磨」的工作,把這些工作當作 AI 導入的優先評估清單。

舉例:行政對帳、重複報表輸入、定期更新客服 FAQ 回覆、電商產品說明與圖片上下架、用人工肉眼抽查成品瑕疵。這些任務本身對公司營收貢獻有限,卻耗費大量人力與時間,非常適合用 AI 來解決。

步驟三、該是重新構思流程的時候(Process Re-Design)

很多企業導入 AI,最大的誤區是把它當成「外掛」,只加一個工具在舊流程上,卻沒有改變原本的運作方式。

這樣的結果往往是:工具試了一下就被擱置,因為沒有人覺得「真的有幫助」。真正有效的做法是建立新流程再把 AI 嵌入流程中,槓桿出的指標達成率絕對更為突顯。

舉例:

舊流程:不同部門各自準備為定義的文案與素材呈現樣式 → 各自上架網頁 → 把關人員校對修改 → 完成上架 → 網頁品質參差不齊,形同隨意擺放的貨架,顧客體驗不佳

新流程:重新定義一致性的上架規則與圖片版型樣式,要求各部門遵循 → 不同部門放在共同的雲端空間與表單 → AI校對錯字、給予提升SEO標題與內文潤飾建議→ 把關人員選擇是否採用AI建議 → RPA 或自動化工作流執行上架 → 用戶體驗一致 與 搜尋排行提升

步驟四、明確的責任分派(Ownership Assignment)

許多專案失敗的原因,源自責任模糊,最後沒有人或只有一人對成效負責。成功的企業會在導入時明確定義責任分工,以上述電商商品圖文上架為例,該專案導入的分工應該如下:

1.規則制定者(Rule Maker)

通常是成敗總負責人,電商總負責人為全站績效 / 全站體驗負責,因此為規則制定者

2.規則執行者(Rule Follower)

各頻道商品負責人只在意自身表現,但需要依循全站目標

3.規則監督者(Rule Monitor)

自動化過程機制出現錯誤、成效表現不佳,應由監督者提出警訊與建議。

步驟五、篩選最高效率最低成本的行動方案

透過用 ROI(投資報酬率)思維,針對溝通新流程的跨部門時間成本、技術導入時間、技術投入成本、預期獲取的效益與財務關聯性,共同篩選出「最快支持指標落地」的方案,甚至最終方案可能未必是AI。

舉例:AI 大數據預測市場趨勢與用戶行為雖然很酷,但需要大量乾淨數據,預測不如頭廣,短期 ROI 不明顯 → 不選擇該作法,反而回顧追求轉換率提升或許只要校準行銷檔期 或 設計觸發性的行銷,節省無差別行銷的預算投入更為直接。

1個終極回應:效率提升了,然後呢?

效率本身不是終點,而是中繼站。對 CEO 而言,更關心的是:1.時間再配置:員工節省下來的時間,被投入在哪些高價值工作?是否對應到新 KPI?

例如:電商多出的時間去優化用戶轉換體驗設計 → 轉換率與營收提升

2.成本落地:節省下來的支出,是否真實反映在財務報表?

人事費下降?單位經濟改善?毛利率提升?

3.成效共識:成果是否被清楚量化與看見?

透過儀表板、週期性會議,讓組織內外都能確認成效

AI 的終極價值,不在於它能省多少,而在於它能 幫你把省下來的資源,轉化成新的成長曲線。